新技術の導入

工事進捗から人員配置、気象までわかる“現場見える化クラウド”を構築! 工事関係者全員の生産性向上を実現(IHIインフラ建設コンソーシアム) 取材、執筆:建設ITジャーナリスト 家入龍太氏 公式サイト:http://ieiri-lab.jp/

現場の施工状況がテレワークでほぼわかる

「スマートフォンでウェブサイトにアクセスするだけで、施工中の橋桁ブロックや作業員の工種と配置、さらには橋桁のたわみや風速、気温など、現場での施工状況が手に取るようにわかります」と語るのは、IHIインフラ建設橋梁工事1部 PC工事グループ課長の岩瀬真淑氏だ。

同橋は国土交通省東北地方整備局発注の、秋田県にかほ市内に建設するPC片持ち箱桁橋。2022年1月、現場では雪の中、中央の橋脚から両側に向かって、それぞれ32.5mのコンクリート橋桁を張り出しながらの施工が進んでいた。

元請け会社はもちろん、発注者や協力会社、資材メーカーなど多くの工事関係者がいる建設業では、打ち合わせや検査、作業の計画などのため、工事現場への行き来に要する移動時間がなにかと多くなる。しかし、この移動時間は積み重なると膨大な「移動のムダ」となり、現場の生産性向上を阻む。

そこで、IHIインフラ建設(本社:東京都江東区)は、オフィスケイワン(本社:大阪市西区)、コルク(本社:東京都豊島区)、千代田測器(本社:東京都台東区)とコンソーシアムを結成し、現場に行かなくても、施工状況がほとんどわかるようにするための“現場見える化クラウド”を構築した。

「その結果、工事関係者はウェブサイトを見るだけで現場での作業が今、どのように進んでいるかや、気象などが分かるようになりました。発注者は現場に来て行う立会検査が減り、協力会社は自社のオフィスにいながら作業の準備や作業員の手配を計画できるようになり、“移動のムダ”を大幅に減らせるようになりました」と監理技術者を務める石田康久氏は語る。

この取り組みは、国土交通省が令和3年度に実施した「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」(PRISM)の中で「AI、IoTを始めとした新技術等を活用して土木または建築工事の施工の労働生産性の向上を図る技術」の対象工事として採択され、実施したものだ。

4DのBIM/CIMモデルをクラウドにアップ

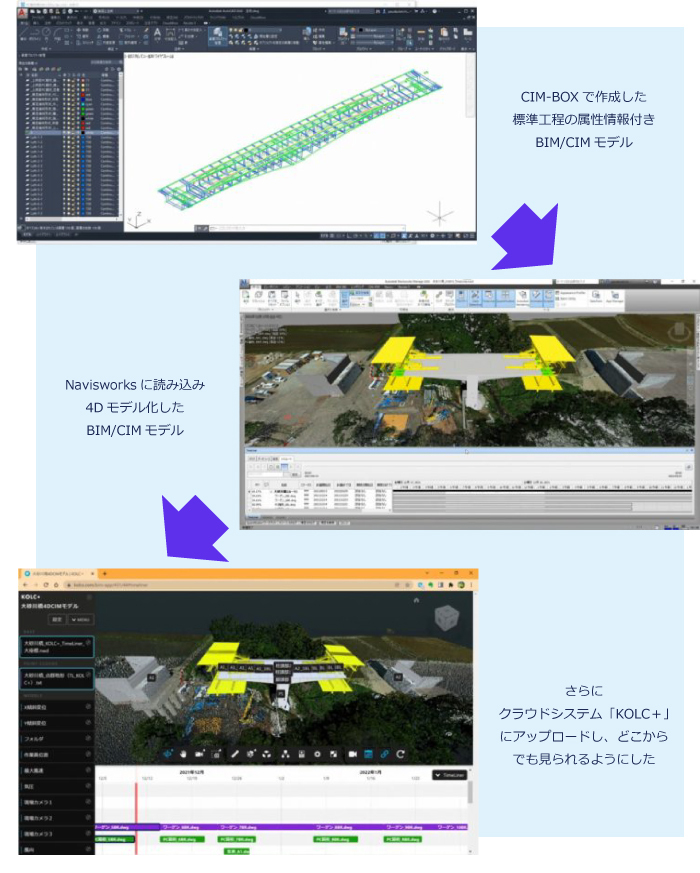

“現場見える化クラウド”の基本となるのは、橋梁のBIM/CIM(ビルディング&コンストラクション・インフォメーション・モデリング)モデルだ。

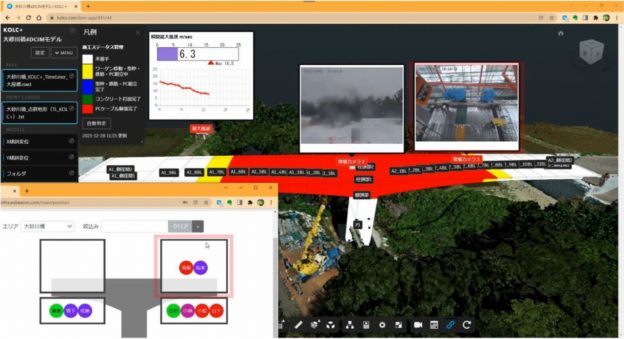

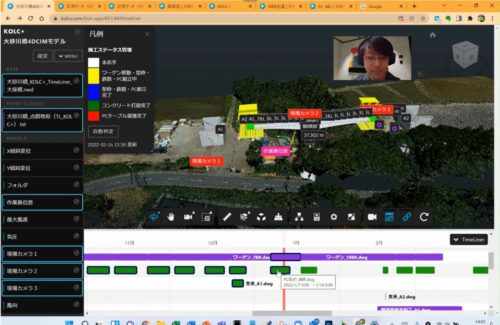

「このBIM/CIMモデルをクラウドにアップして、様々なリアルタイムデータをひも付け、時間軸を入れて4Dのデジタルツインにしたものです」と、BIM/CIMモデル作成を担当したオフィスケイワン代表取締役の保田敬一氏は説明する。

BIM/CIMモデルの作成には、オフィスケイワンが開発したPC箱桁橋用システム「CIM-BOX」を使った。設計データを入力するだけでPC箱桁橋のBIM/CIMモデルを作成できる専用ソフトだ。

「これまで4Dモデルを作るためには、BIM/CIMモデルを各部材に分解し、それぞれの部材が施工される日時の情報を入力するという手間ひまがかかっていました。CIM-BOXは標準工程の施工ステップを自動的に付与する新機能により、4Dモデルの作成時間を30%削減することができました」(保田氏)。

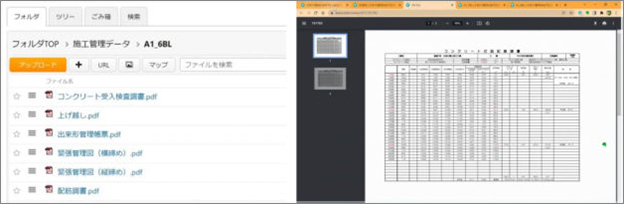

こうして作られた橋梁のBIM/CIMモデルは、オートデスクのBIM/CIMビューワーソフト「Navisworks」に読み込んで4Dモデルとして扱えるようにし、さらにコルクが開発したBIM/CIM共有クラウド「KOLC(コルクプラス)+」にアップロードした。

現場のデータをBIM/CIMモデルにひも付け

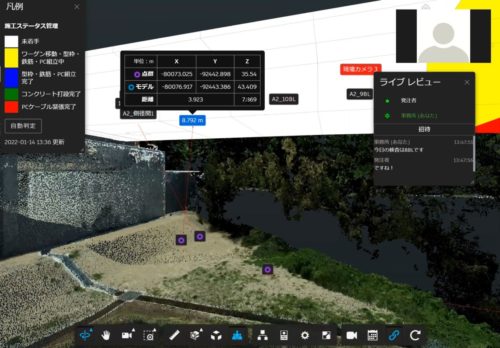

ここまでは、BIM/CIMモデルによる4Dシミュレーションをクラウド化したもので、これまでにもあった。しかし、“現場見える化クラウド”ではさらに、現場の4Dモデルに測量から気象、さらには現場の映像や作業員の稼働状況まで、リアルタイムなデータをひも付けることで、現場で今、起こっていることをわかるようにしたのが特長だ。

「現場に設置した気象計や計測機などのクラウド計測管理システムDXsiteは単体でモニタリングとして活用できますが、試行現場では取得したデータをインターネット経由でBIM/CIMモデル上に統合し、施工管理記録などと一元管理できるようにしました」と千代田測器執行役員 営業統括本部長の平原幸男氏は語る。

例えば、測量データとしては、橋脚の傾きや橋桁各部のたわみ量だ。橋脚には傾斜計、橋桁上部にはトータルステーションが設置されており、それぞれ携帯電話回線「LTE」を通じてクラウドに送信する。

また、橋桁上には風速、風向や気温、湿度、さらには雨量までを自動計測する気象センサーや、現場の様子を写すカメラも数カ所に取り付けられ、いずれもリアルタイムのデータをクラウドに送信している。

クラウドに送信されたこれらのデータや映像は、BIM/CIMモデル橫のメニューで選ぶことにより見ることができる。また、BIM/CIMモデル上の橋桁も、「PCケーブル緊張完了」は赤、「鉄筋組み立て中」は黄といった具合に、色分け表示されているので工事がどこまで進んだのかも、一目瞭然だ。

「天候の悪化などによる工程の変更を関係者と協議するときも、クラウド上で現場の最新情報を共有しながら、速やかに意思決定が行えるようになりました。発注者ともこのクラウドの情報を共有しているので、立会検査も5回のうち3回は遠隔臨場になりました」と、現場代理人の新井堅斗氏は語る。

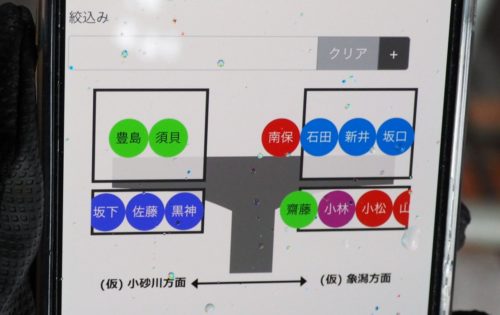

現場の人員配置をセンサーで把握

この現場では、「ワーゲン」と呼ばれる2台の移動式作業車を使って、橋脚から両側に橋桁を伸ばしていくように施工している。上床版を施工する「2階」と、箱桁のウェブや下床版を施工する「1階」とに取得エリアを分けた。

両側のワーゲンの1階と2階、計4つの作業場で今、誰が作業しているのかを把握するために導入されたのが、ビーコンセンサーだ。

「作業員や施工管理技術者のヘルメットには、ビーコンセンサーが組み込まれており、作業員一人一人を識別する電波を発信しています。その電波は、作業車の脇にある受信装置で検知し、誰がどの作業場にいるのかをリアルタイムに把握できるようになっています」と、岩瀬氏が説明する。

このデータもリアルタイムにクラウドに送信され、スマートフォンでも見ることができる。

現場外への「思いやりのクラウド」

今回、構築した“現場見える化クラウド”のメリットは、現場で働く職員や作業員にもかなりのものがあるが、現場ではセンサーの設置や管理など、外部にリアルタイム情報を発信するための手間が増えることになることも事実だ。

むしろクラウドで得るメリットは、発注者監督官や協力会社、メーカー、そして本社スタッフなど、現場以外の場所で働く人の方が大きいと言えるだろう。

その理由は、現場に行かなくても、現場の状況がよく把握できるからだ。例えば、検査や打ち合わせ、技術的なサポートを行う際も、遠隔臨場やリモート会議などで済ませられることも多くなる。

現場にいる職員や作業員が、ひと手間かけてリアルタイムな現場情報の発信に務めることで、現場以外で働く関係者は移動や資料を探すための時間が節約でき、大きな生産性向上につながる。

「工事が終わった後、クラウドのデータはそのまま保存して、後の工事などで施工計画などの参考にすることもできます。このデータは、未来の施工担当者にとってかけがえのない参考資料になるでしょう」と、IHIインフラ建設の岩瀬氏は将来を見据える。

現場見える化クラウドは、まさに時空を超えた「思いやりのクラウド」として、多くの工事関係者の生産性向上に貢献していきそうだ。